The Brutalist : questionnement intime

Brady Corbet n’a jamais eu peur de l’ambition. Avec Vox Lux et The Childhood Of A Leader, il a déjà prouvé qu’il sait tisser des récits denses, explorant le pouvoir et les failles humaines. Dans son dernier film, The Brutalist, il nous plonge une fois encore dans une fresque cinématographique saisissante, d'où naît un questionnement profondément intime.

J'ai eu une pensée intéressante durant le générique de fin de The Brutalist : il y a environ un an, je sortais également sonné de l'une des salles de cinéma du Quai10. The Zone of Interest venait de bousculer mes certitudes cinématographiques, de me sortir - sans mauvais jeu de mots - de ma zone de confort, non seulement en raison du sujet traité mais également en raison du dispositif établi par Jonathan Glazer.

Le parallèle avec The Brutalist ne me paraît pas si inapproprié. Bien que traitant de son sujet durant l'après-guerre, aux Etats-Unis, l'extermination des Juifs en Europe reste omniprésente durant tout le récit. Et que dire du dispositif cinématographique, si ce n'est que rien de tel n'a été proposé au cinéma jusqu'alors ?

gallery

Je m'arrêterai ici dans la comparaison avec The Zone of Interest. Car il y a tant à dire sur The Brutalist, à point tel que je ne sais pas vraiment où commencer. Allez, je vais prendre l'aspect le plus évident : sa cinématographie. Cela ne vous échappera pas dès le début du film : un carton cinéma indique fièrement que le procédé utilisé pour filmer se nomme VistaVision. Sans aller trop loin dans les détails, cette technologie choisie par Brady Corbet implique l'utilisation d'une pellicule 35 mm avec un défilement horizontal, ce qui permet non seulement de capturer plus de détails dans la scène mais aussi de réduire les courbes que provoquent les lentilles habituelles autour de l'image. En effet, les lentilles utilisées en VistaVision corrigent énormément ces courbes, donnant ainsi des perspectives plus réelles, plus massives, à l'architecture brutaliste montrée dans le film. Cela donne un premier aperçu de l'ambition du réalisateur américain, qui a également choisi VistaVision car créé dans les années 50, où prend place majoritairement son récit.

Le choix de la pellicule est tout aussi pertinent : ce grain et ces couleurs chaudes apportent beaucoup d'humanité à tous les protagonistes, en opposition totale avec ces blocs massifs en béton, tous plus froids les uns que les autres. Je passerai outre les effets de mise en scène, souvent subtils mais non moins significatifs, pour éviter de vous gâcher la surprise.

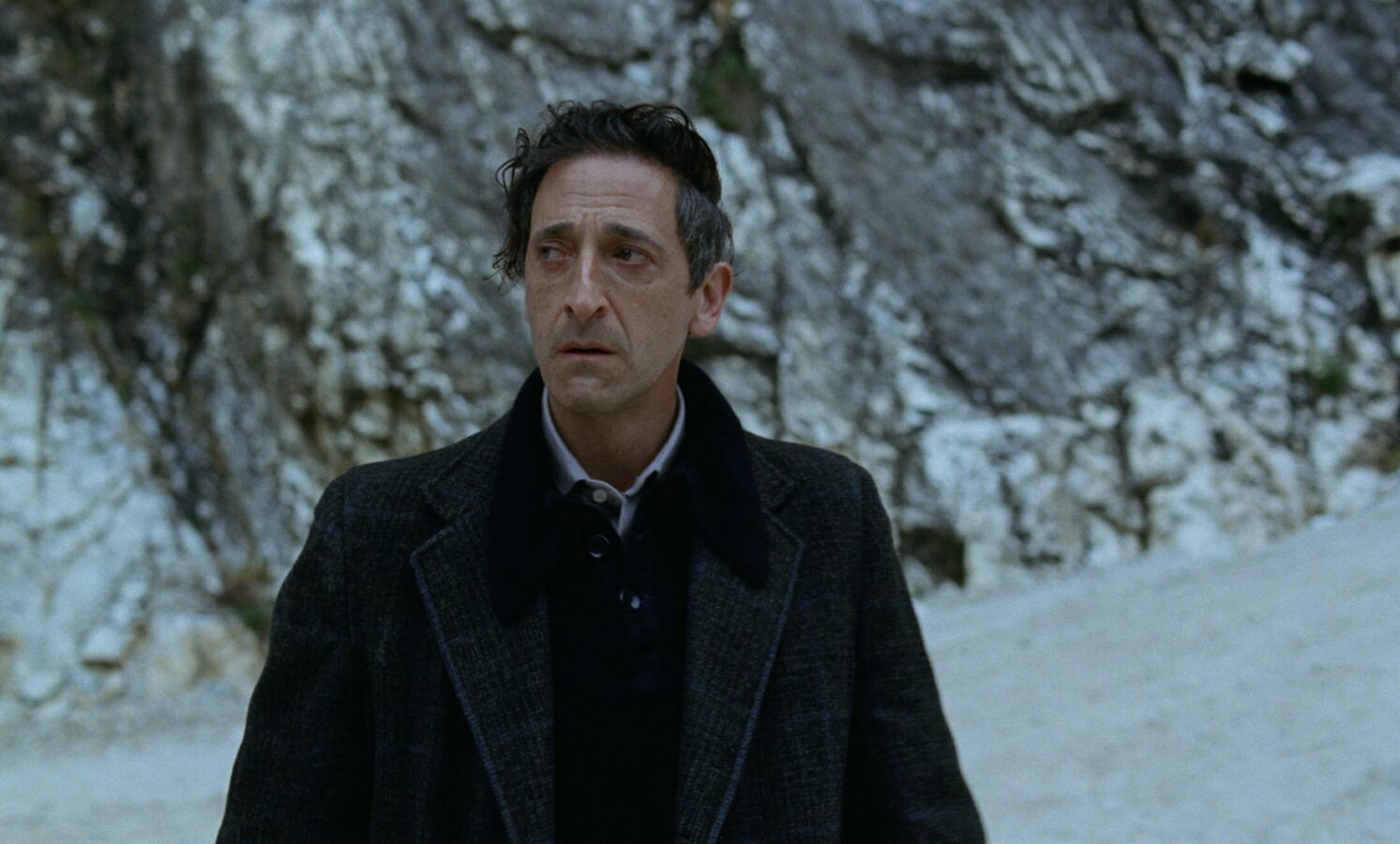

Films

S'il y a un effet auquel Brady Corbet n'a pas recours, c'est bien le flashback. À aucun moment nous ne retournons dans le passé de László Tóth, personnage brillamment interprété par Adrien Brody, si ce n'est au travers des conversations qu'il entretien avec son entourage. Un regard, une réaction timide à une remarque déplacée, un plan qui semble anormalement long... Si peu de mots, et tant de significations ! Le réalisateur américain expérimente pour mieux servir son récit et sa forme, pour aborder différentes thématiques toutes aussi intéressantes les unes que les autres : immigration, démystification du rêve américain, idéalisme artistique face aux compromis du capitalisme... Et comme il l'a voulu pour la forme, Brady Corbet ne fait aucun compromis sur les idées qu'il présente. La dureté - pourrions-nous dire la brutalité ? - des situations vécues par László Tóth impliquent une résilience à toute épreuve, à l'image des constructions qu'il réalise dans ce style brutaliste.

Au sortir de la salle, vous en conviendrez, 3h35 de film sont bien nécessaires pour développer toute l'ambition de ce projet. Je vous rassure : la fluidité du récit provoque un ressenti bien moindre, d'autant plus que le film est entrecoupé par un interlude que le réalisateur a lui-même placé à un moment opportun. Est-ce que d'autres réalisateur·rices oseront ou seront simplement autorisés à franchir cette barrière symbolique plus fréquemment à l'avenir ? Les exemples de films qui dépassent les trois heures demeurent rares (on peut citer, récemment, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer ou Avatar : The Way of Water) et ce n'est pas, à mon sens, The Brutalist qui en fera une norme malgré son ambition et son succès critique.

Vous devez accepter les cookies fonctionnels pour regarder cette vidéo. Changer les paramètres

Dans un épilogue qui clôture superbement son film, Brady Corbet nous interroge : que sommes-nous prêt·es à accepter et jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour réaliser nos rêves ou tout simplement trouver la reconnaissance dans un monde indifférent, hostile, brutal ? Chacun·e trouvera sa réponse, profondément intime, au sein de cette œuvre monumentale.

Sébastien

Responsable de la communication