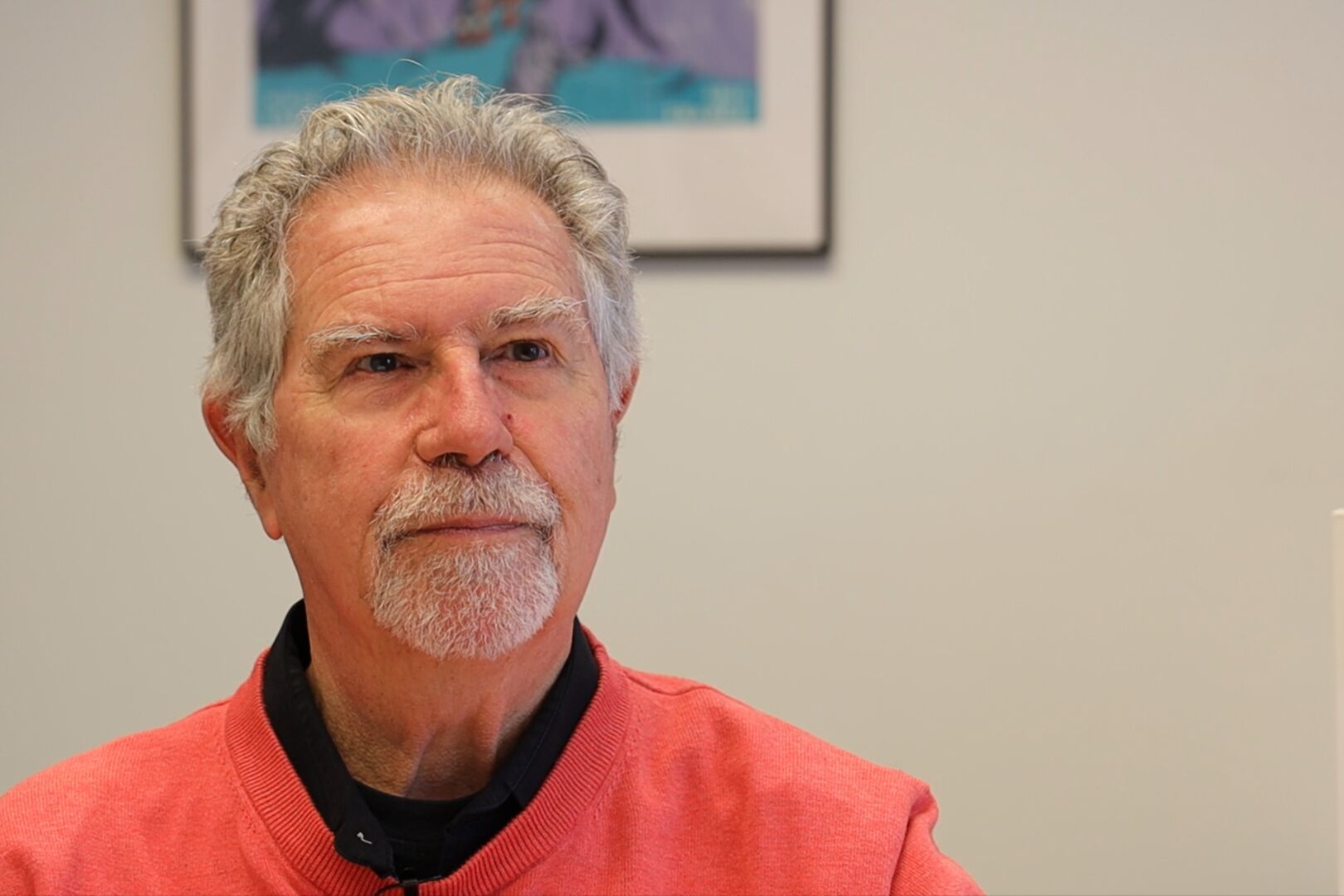

Thierry Michel : "il y avait une mémoire à préserver"

Connu et reconnu pour la qualité de ses documentaires, le réalisateur Thierry Michel présente sa dernière production L'acier a coulé dans nos veines. En prélude à l'avant-première organisée le 15 janvier 2024, le carolo nous a accordé un peu de son temps pour présenter son nouveau projet mais aussi ses réflexions sur la façon dont nous percevons la sidérurgie, industrie autrefois florissante dans le paysage wallon.

Vous devez accepter les cookies fonctionnels pour regarder cette vidéo. Changer les paramètres

- Thierry Michel, bonjour, bienvenue au Quai10, où vous viendrez très bientôt présenter L'acier a coulé dans nos veines. Vous êtes originaire de Charleroi, une ville marquée par une riche histoire sidérurgique. En quoi vos racines ont-elles influencé votre approche dans ce nouveau projet ?

Absolument totalement. Mon grand-père a travaillé toute sa vie dans la mine comme ingénieur de fond. J’ai commencé la photographie à l’âge de ma communion, quand j’ai reçu mon premier appareil photo. Je prenais des clichés de l’espace industriel carolo : je montais sur les terrils, je filmais les hauts fourneaux illuminant la nuit, les mines, la fournaise… Tout cela avant même mes études de cinéma, que cette expérience a d’ailleurs largement motivées. Je photographiais aussi les hommes, ce travail dur qui a façonné l’époque industrielle du Pays Noir : le charbon, les verreries, la sidérurgie, les constructions métalliques.

Mon premier film, réalisé en fin d’études, s’intitulait Pays Noir, Pays Rouge. Le titre est évocateur : c’était un champ d’adieu à ma région, avant que je ne parte travailler à Liège, où je suis toujours installé aujourd’hui. À Liège, mon premier film marquant a été Chronique des saisons d’acier en 1980, un portrait de sidérurgistes issus de plusieurs générations.

- L'acier a coulé dans nos veines est centré sur le bassin sidérurgique liégeois, puisque vous êtes désormais installé à Liège. Quelle approche avez-vous adoptée ? Qu’avez-vous voulu raconter à travers ces témoignages ?

Le documentaire explore en effet ce bassin, mais tout part d’un déclencheur imprévu. Un jour, alors que je rentrais de Paris, j’apprends qu’un sidérurgiste s’était suicidé, laissant une lettre à Lakshmi Mittal, patron de la sidérurgie wallonne. J’apprends aussi que ses funérailles auront lieu le lendemain matin. Aussitôt, je convoque une équipe technique, nous rassemblons le matériel à 7h et, à 9h, nous sommes devant l’église. Nous avons filmé cette séquence poignante qui est d’ailleurs présente dans le film.

Cela m’a fait réaliser qu’il y avait une mémoire à préserver. J’ai alors mené trois interviews de sidérurgistes âgés, en pensant que ce serait juste un travail d’archivage. Puis je l’ai “mis au froid” pendant un temps. Mais au fil des ans, l’idée a mûri. Lorsque la destruction du haut fourneau de Seraing s’est organisée, j’ai filmé l’événement avec plusieurs caméras : une séquence massive, chargée d’histoire. Je me suis dit qu’il fallait donner une voix à cette mémoire collective, qui a façonné des dizaines de milliers de familles à Liège et Charleroi.

J’ai travaillé autour de deux axes : des témoignages intimes de sidérurgistes (j’en ai rencontré plus de cinquante et j’en ai retenu dix-sept) et une recherche d’archives historiques remontant à 1958, lors de l’inauguration du haut fourneau d’Ougrée. Ce travail d’archives a été colossal : grâce à la RTBF, aux télévisions communautaires, aux syndicats et à des archives privées, j’ai pu composer un film qui résume sept décennies en 1h40.

Films

- Vous avez collaboré avec Christine Pireaux, votre épouse et co-autrice. Comment s’articule ce travail à deux ?

Christine est productrice aujourd’hui, mais elle a aussi été co-réalisatrice sur mes premiers films, comme Chronique des saisons d’acier. Elle participe activement au scénario et suit le montage de très près. Elle apporte un regard critique essentiel à l’ensemble du projet.

- Vous avez documenté des réalités industrielles et sociales variées tout au long de votre carrière. Comment percevez-vous l’évolution de l’industrie sidérurgique wallonne et ses conséquences sur les communautés locales ?

Mais c'est la chronique d'un désastre absolu, c'est-à-dire de la désindustrialisation voulue de la sidérurgie wallonne belge et européenne ! Cela s'est fait d'étape en étape, dès le moment où on a fusionné Liège et Charleroi pour faire Cockerill-Sambre, ce qui était de bonne chose en soi. Mais ce qu'on ne savait pas là, c'est qu'à partir de là va commencer le processus de la mondialisation. C'est d'abord la France qui va racheter la sidérurgie belge, Usinor, en reprenant le carnet de commande, le savoir-faire, les technologies. À partir de là, il va avoir une deuxième phase de mondialisation qui va être européenne, c'est la société Arcelor, société européenne qui est allemande, espagnole, française et qui intègre l'unité belge pour la démanteler. À partir de là, c'est la phase ultime, c'est évidemment quand Monsieur Mittal vient racheter la sidérurgie wallonne. Lui c'est un indien qui est multinational, qui est partout dans le monde, il a des dizaines de hauts fourneaux dans le monde et donc il rachète pour fermer, pour supprimer la concurrence, pour rationaliser, pour devenir leader en la matière. Voilà, c'est la logique du capitalisme multinational. Donc c'est une parabole là-dessus, mais l'autre thème du film, qui est essentiel, c'est comment les hommes le vivent et comment ils se battent pour leur dignité, leur survie. Ils ne se laissent pas faire, il ne se laissent pas abattre, c'est la chronique d'une résistance pendant des dizaines d'années. Ça commence par les grandes grèves de '82, enfin les grandes manifestations extrêmement violentes de 82 où les sidérurgistes ont compris que c'était le début de la fin. Ça va les mener à des occupations, des séquestrations, des manifestations internationales. Voilà, donc c'est une chronique des luttes sociales, une belle leçon de vie vue à distance avec beaucoup de sérénité, et ça c'est bien. Ce n'est pas du tout un langage militant, c'est un langage de réflexion parfois très poétique. Je pense qu'il manque de films sur la classe ouvrière, où l'on parle vraiment de la condition ouvrière. C'est presque les exclus du cinéma belge je dirais, il faut me demander quels sont les réalisateurs hormis Henri Storck en 32, Paul Meyer en 58, ou encore les frères d'Ardennes - et encore, un seul film, Je pense à vous parce qu'après c'était plutôt les déclassés sociaux - mais globalement cette histoire est totalement absente. Ici, elle est d'une présence foudroyante. Je peux vous le dire que ces témoignages sont d'une puissance invraisemblable et, s'intégrant à ces archives, provoquent une dramaturgie. Je peux le dire, sans faillir.

- Comment avez-vous eu accès à ces témoignages ?

Le processus est toujours le même : rencontrer, écouter, et comprendre ce qui compte vraiment dans le vécu des sidérurgistes. J’ai mené des interviews intimes, où la langue de bois syndicale n’avait pas sa place. Ce sont leurs vies, leurs luttes, racontées avec une humanité saisissante.

- Que pensez-vous qu’il reste aujourd’hui de cette mémoire collective ?

Le film est un test, et ce qu'il s'est passé lors de l'avant-première à Liège était invraisemblable. Il y a une séquence de la soirée qui a été filmée, heureusement, dans laquelle on voit tous les sidérurgistes qui viennent sur la scène, certains habillés avec le revêtement de travail et de protection du haut fourneau et leur casque. C'était une émotion intense, absolue. Il y en a qui pleuraient. Il y en a plusieurs qui m'ont recontacté après, il y en a un qui m'a dit "j'ai pleuré sur la route jusqu'à chez moi", un autre "je n'ai pas su dormir", mais aussi "ça m'a poursuivi pendant des jours". C'est notre histoire, on la connaît, mais de la revoir, synthétisée - c'est sept ans en synthétisée en une heure quarante - avec cette puissance dramaturgique... Voilà, on est sous le coup.

– On imagine qu'ici, à Charleroi, l'effet sera...

Ce sera la même chose, bien sûr. Cela dit, les gens vont se poser la question : pourquoi est-ce qu'il a fait Liège, alors qu'il est carolo d'origine ? Eh bien voilà, j'habite à Liège, j'ai ma famille à Liège, j'ai mes petits enfants à Liège, six petits enfants, toute ma vie est là. Et je ne peux pas faire les deux bassins pour une raison dramaturgique simple : j'ai toujours respecté l'unité de lieu, de temps, de personnage. Quand on m'a demandé de faire un film sur la santé en Afrique, j'ai dit que je ferais un film sur un seul hôpital en Afrique. Cela excluait tous les autres, mais je voulais bien les visiter quand même. J'ai visité 15 hôpitaux dans cinq pays d'Afrique avant de décider quel hôpital je ferais, et qui serait la synthèse des autres. C'est l'universalité qu'il faut trouver. J'aurais pu faire la même chose à Charleroi, mais d'un point de vue pratique, logistique, économique et personnel j'ai travaillé sur Liège. J'avais des liens plus fermes, très personnels avec les sidérurgistes liégeois. Le parrain de ma fille, qui est décédé, témoigne dans le film. C'est un sidérurgiste. Il habite la même rue que nous. Donc voilà, c'est la force qu'on a en Wallonie, peut-être, que les Bruxellois ne peuvent pas avoir : c'est que les intellectuels sont liés organiquement aux classes populaires et à la classe ouvrière. Et ça, c'est formidable. Ça rejoint la pensée de Gramsci, qui est un grand théoricien du marxisme italien. On n'est pas dans une tour d'ivoire, on est dans le monde réel. On essaie, moi par mon art et d'autres par leurs écrits, d'exprimer ce qui vit notre société.

- Merci Thierry Michel !

Merci

Entretien mené par Sébastien, responsable de la communication